朱万章|徐渭画像的塑造与传播

朱万章 中国国家博物馆研究馆员

徐渭(1521—1593)是明代后期的水墨写意花卉画家,也是一个兼擅诗词、草书和戏曲的文学家和书法家。在书画及文学艺术方面,学术界对他已有较为可观的研究成果,唯独于其画像,鲜有人论及。在传世作品中,徐渭的画像相比较沈周、董其昌和恽寿平等明清时期的绘画名家而言,在数量上要略逊一筹,但从画像的生成、传播与其艺术的关联看,却未遑多让。徐渭的画像,有自我形塑者,也有他人写真者;或经他生前寓目,也有身后默写者,更有对不同祖本的传移模写。这些画像,从不同侧面反映出对徐渭形象的塑造与传播,并与其文学与书画艺术的接受与认同息息相关。

一、徐渭画像的祖本与摹本

在徐渭肖像中,最具代表性的莫过于明代佚名画家所绘的《徐渭肖像》(南京博物院藏,以下简称“南博本”)。该画像乃侧身,徐渭颧骨凸出,肉丰骨秀,稀疏的胡须,丹凤眼,双目如炬,稳健而深邃。他头戴巾帽,帽上镶着玉花,身着对襟的长衫。此画在徐渭的画像中,流播甚广。该画像与汪生洲、刘宪宠、童学颜、刘伯渊、何斌、徐惺勿、李日华、罗应斗、葛寅亮、王以宁、陶虎溪等十一位浙江名贤合为《明人肖像册》。画像并无作者款印,对开有潘厚(博山)题跋,先是节录《明史本传》,继而题识曰:“右像原题已佚,初不知为何许人。旋于邑中吴氏邢克山房见天池先生章草卷,卷首装列遗像,与此不爽毫发。复证以《越中三不朽图赞》册中所收亦似,始知为先生像也。时丙子中秋吴县后学潘厚谨记于宝山楼”。〔1〕潘厚,字博山,江苏吴县人,富藏碑帖书画,擅画山水、花卉。此跋书于1936年。据此可知,在徐渭的书法《章草》卷卷首亦有一件徐渭遗像,但现在未见流传。潘氏提及的《越中三不朽图赞》,又称《明於越三不朽名贤图赞》《越人三不朽图赞》,为明末清初的文学家张岱〔2〕所编,收录的是浙江绍兴府旧属八县的名贤。张岱在作于清康熙十九年(1680)的《越人三不朽图赞原叙》中,称他自己少时“好纂述国朝典故。见吾越大老之立德、立功、立言,以三不朽垂世者,多有其人。追想仪容,不胜仰慕,遂与野公徐子沿门祈请,恳其遗像,汇成一集,以寿枣梨,供之塾堂,朝夕礼拜”〔3〕。“野公徐子”为徐沁,字野公,号水浣,浙江会稽人(今绍兴),康熙三十三年(1694)荐举博学宏词,著有《越书小纂》和《明画录》等。由张岱的序言可知,这些画像都是他年少时与徐沁一道搜集而成的。张岱生于明万历二十五年(1597),明清鼎革之时张岱已四十八岁,可知此像册在明代时已完成征集,故绘制时间至少可以追溯到有明一代。(图1)

图1 [明] 佚名 徐渭肖像 绢本设色 45.4×26.4厘米 南京博物院藏

“南博本”《徐渭肖像》与同一画册的另外十一人画像被认为非同一人所作。《徐渭肖像》作于徐渭仙逝后不久,而另十一人画像“创作的时间很可能晚于徐渭的画像三十年或四十年之久”〔4〕。“南博本”的画像与《越中三不朽图赞》中的徐渭像高度相似,由张岱所言“恳其遗像,汇成一集”可推知,《越中三不朽图赞》中的徐渭像(以下简称“三不朽本”),或直接源自“南博本”。高居翰认为“南博本”徐渭画像“是以传统的中国风格所描绘,画中丝毫没有显露出此人痛苦的个性”。此画像和另十一人像册,被认为“不管是其写实或深刻的程度,在都是存世中国写真人像当中,最为先进的代表,至少到了十九世纪仍然如此”〔5〕。很显然,包括高居翰等美术史学者在内,对“南博本”都给予了极高的评价。该画像在学术界中受到关注的程度,并不亚于徐渭在美术史上赖以立足的书画本身。由“南博本”所衍生的“三不朽本”,再由此衍生了清人佚名的《徐渭像》卷(浙江省博物馆藏,以下简称“浙博本”)和叶衍兰的《徐渭像》(中国国家博物馆藏,以下简称“叶衍兰本”)。

“浙博本”无作者款印,其画芯右上侧以隶书题识:“摹明三不朽图青藤山人像”,不著书写者款印。引首有洪亮吉题:“青藤古意,乙丑中春,更生居士洪亮吉题”,无印。画芯左侧为隶书抄录之张岱像赞:“文长之人,跅弛错愕。文长之文,嵚崎磊落。白鹿诸表,皆其郛鞹。狂易囹圄,皆其戏谑。盖其十年,不榖食而沆瀣满腔也。是以中夜啸呼而上,有群应之鹤。明张岱赞”,该题赞见于前述张岱所编《三不朽图赞》。在张岱的题赞之后,为一株古藤,墨笔绘就,工整秀逸。所绘古藤有干无叶,虬曲,苍劲。旁有梁同书题识曰:“山人手植,垂三百年。夭矫离奇,苍龙出海。梁同书题。”卷尾为楷书袁宏道撰《徐文长传》,不著书写者款印。此卷之外,另纸有叶衍兰以篆书题:“徐天池先生遗象”,款署“岭南叶衍兰题”。(图2)

图2 [清] 佚名 徐渭像 (局部) 纸本墨笔 25.6×214.3厘米 浙江省博物馆藏

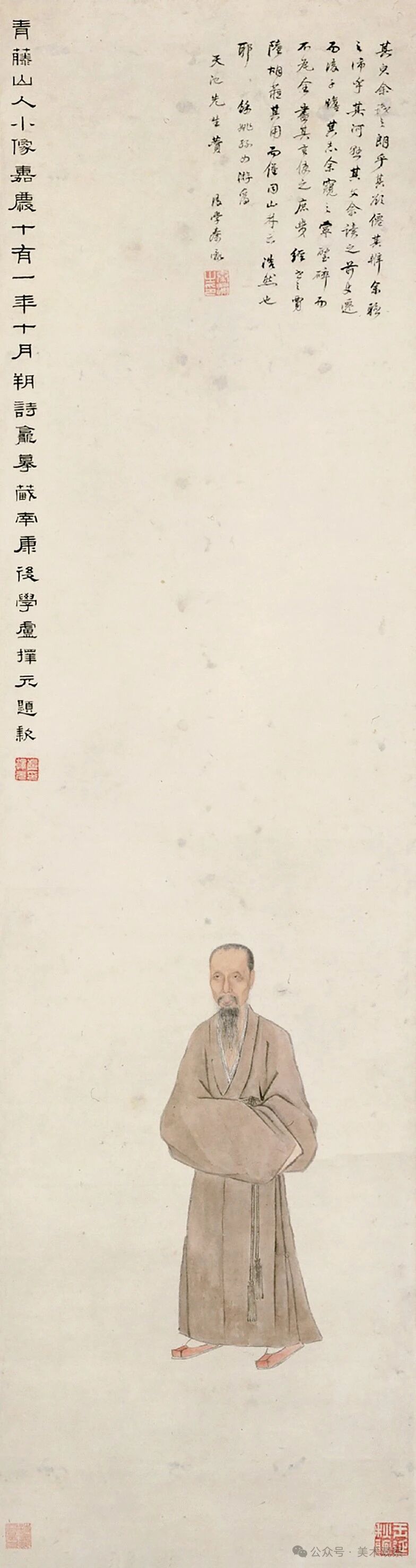

“叶衍兰本”与陶渊明、李白、苏轼、黄庭坚、米芾、赵孟頫、大长公主、沈周等一百零六人合为《历代文苑像传》〔6〕。其画像对开为叶衍兰小楷书《徐渭传》。该画像乃传世作品中少见的全身像,所绘徐渭向右侧身站立,头戴巾帽,身穿长衫,双手笼袖合抱于胸前。图中的徐渭,脸阔肉丰,面色红润,须髯飘逸,略带微笑。从造型看,这是在《三不朽图赞》基础上的再创造。叶氏将《三不朽图赞》中的徐渭放大为全身,并配置了设色的服饰。前述“浙博本”徐渭像亦源自《三不朽图赞》,是在《三不朽图赞》基础上的画稿,而“叶衍兰本”则是定稿。“浙博本”附有叶衍兰题字,则叶氏见过“浙博本”,所以极有可能就是“浙博本”的作者。(图3)

图3 [清] 叶衍兰 (摹绘) 徐渭像 纸本设色 29.9×15厘米 中国国家博物馆藏

明佚名《徐渭小像》轴(上海博物馆藏,以下简称“上博本”)在绘画史中,虽然很少被提及,且在美术史上的地位也远不及“南博本”流播广,但对徐渭肖像的塑造却产生了重要影响。单从这一点来讲,其影响力要远甚于“南博本”。该画像由斗方装裱成立轴,画芯右上侧以隶书题识曰“青藤道人小像”,不著书写者款印。此像的珍贵之处在于,诗塘有徐渭题自赞:“吾生而肥,弱冠而羸不胜衣。既立而复渐以肥,乃至于若斯图之痴痴也。盖年以历于知非,然则今日之痴痴,安知其不复羸羸,以庶几于山泽之癯耶?而人又安得执斯图以刻舟而守株?噫,龙耶猪耶?鹤耶凫耶?蝶栩栩耶?周蘧蘧耶?畴知其初耶?以千工手,铸一佛貌,泥范出冶,竞夸己肖,付万目观,目有殊照,评亦随之,与工同调。貌予多矣,历知非年,工者目者,评淆如前。偶儿在侧,令师貌之,貌儿颇肖,父肖可知,今肥昔癯,人谓癯胜,冶氏增铜,器敢不听。青藤道人自赞。”〔7〕该自赞刊于《徐文长三集》,题为《自书小像》二首〔8〕。由此不难看出,此画像即是徐渭自赞之小像。这是目前所见唯一一件可知经由徐渭本人见过的画像,因而从时间上讲,应是其画像中年代最早者。从画像与像主的写真度来讲,此画像也应是最接近徐渭本人的。谢稚柳在题跋中考证此画像应在隆庆四年(1570)之际,其时徐渭五十岁左右,正是其盛年之时。此画像并无颜色,所绘徐渭身穿浅色外套,头戴唐巾,左肩露出幞脚,微胖,正襟危坐,不苟言笑,乃其人生中最为惬意的形象。(图4)

图4 [明] 佚名 徐渭小像 (局部) 纸本设色 156×43厘米 上海博物馆藏

与“南博本”相比,“上博本”中的徐渭微胖,脸颊丰润,胡须稀疏,神态较为安闲、雍容;“南博本”中的徐渭颧骨凸出,脸颊略显清瘦,胡须较为浓密,神态较为冷峻。两画的相同处在于徐渭都是向右侧身,眉毛与眼睛近乎一致。徐渭仙逝时七十三岁,“南博本”乃为身后默写,故应为其晚年形象;“上博本”则是中年形象。年龄的差异表现在画中是显而易见的:他中年丰腴,而晚年清癯。

在《徐文长三集》中,刊载有一件徐渭的线刻画像(以下简称“线刻本”)。该画像与“上博本”造型近乎一致,不同之处在于在其左侧肩头上未见幞脚。《徐文长三集》由其门人高维濬等人在徐渭故去后所编,于万历二十八年(1600)刊印。“线刻本”明显要晚于“上博本”,从画像的相似度看,当是在“上博本”基础上的摹刻。(图5)

图5《徐渭像》(线刻本) ,选自《徐文长三集》

清佚名《徐渭像》乃附于徐渭《草书春雨帖七古二章卷》(上海博物馆藏,以下简称“上博摹本”)之前。画像右上侧有楷书“明徐文长”,不著书写者款印。书画鉴藏家吴湖帆在画像右侧隔水处题跋曰:“季迁研弟近于故家纸簏中购得其先德王文恪公与徐山人二象。标题、画象皆康熙间人手笔,颇古雅可玩。《文恪象》,季迁装之家书卷。《山人象》以贻我,乃装于此。癸酉春日吴湖帆记。”〔9〕“癸酉”即1933年。据此可知,此像乃书画鉴藏家王季迁赠予吴湖帆,吴氏将其与所藏徐渭书法合裱为一卷。〔10〕经吴湖帆鉴定,此画像及标题均为清代康熙年间所作。此画是在前述“上博本”基础上,为其衣服上彩,由原来的浅色变成深褐色,脸色变得红润,皮肤的肌理及皱纹清晰可见,是典型的工笔重彩。除去重彩外,与“上博本”不同处还在于在其左侧肩头上未见幞脚,故应是对“线刻本”的摹绘再上色。(图6)

图6 [清] 佚名 徐渭像 纸本设色 上海博物馆藏

陆绍曾所绘《徐渭像》乃附于徐渭《临米黄书》册(上海博物馆藏,以下简称“陆绍曾本”)之前。画像左上侧为陆绍曾以小楷抄录袁中郎《徐文长传》,自署:“吴趋白斋道人陆绍曾书于室,时年六十有九”,钤朱文长方印“白斋”。册后杨守敬题跋称“前有陆绍曾画徐文长像并书袁中郎所为文长传文”〔11〕,沈塘题跋也说:“始得知为徐文长遗墨二种,并有陆白斋先生手绘文长像,又蝇头书文长传,精绝如鬼工。”〔12〕均称此像为陆氏所绘,故被定为此像乃陆绍曾所绘〔13〕。按陆绍曾,字贯夫,号白斋,江苏吴县人,富藏典籍、书画,“博物好谈论,广蓄古书名迹”,“自钟鼎古文,下及八分行楷,靡不研究,尤工八分”〔14〕。此画也和前述“上博摹本”一样,在“上博本”基础上为人物和服饰赋色,但颜色较“上博摹本”浅淡,只是在衣服上施以淡花青,衣衫对襟处变为褐色,其面部亦略施淡色,胡须较为浓密,面带微笑,左肩亦未见幞脚,因而也是对“线刻本”的摹绘再上色。在该册页后尚有沈塘、陆恢、刘维善、李野等人《青藤书屋图》七幅,分别从不同角度描绘青藤书屋的风貌。其中,陆恢所绘一幅,上有一儒衣老者拄杖踽踽独行,当是想象中的徐渭。

值得一提的是,在清抄本《(山阴)秀巷徐氏宗谱》中,亦刊有一幅《徐渭画像》(浙江省图书馆藏,以下简称“浙图本”)。与该像同刊者尚有徐氏祖先《虞伯益公像》《周徐偃王像》《宋进士及第诰授光禄大夫礼部尚书师召公(士奭)像》《宋省元仲三公像》《宋诰授通议大夫广西廉使明斋公(普颖)像》《宋解元例授修职郎元通公(术)像》《宋解元例授修职郎万一公像》《宋解元万二公像》《宋诰封通议大夫南渡始祖尚威公(处仪)像》《宋敕赞吏部尚书诰授光禄大夫尚德公(处仁)像》等。〔15〕该画像未著画者款印,其画芯由上角书“明儒文长公像”,亦不著书写者款印。从画风及该宗谱抄本的年代看,此画像当为清人所绘。无论是与前述“南博本”还是“上博本”相对照,该画像均没有任何传承之处。该画像乃正面半身像,徐渭颧骨凸出,清瘦,轮廓分明,头戴带檐的头巾,身穿蓝色道袍。与“南博本”相比,显得更为清癯,瘦骨清像。(图7)

图7《徐渭画像》,载于清抄本《(山阴)秀巷徐氏宗谱》,浙江省图书馆藏

二、自我形塑与传移模写

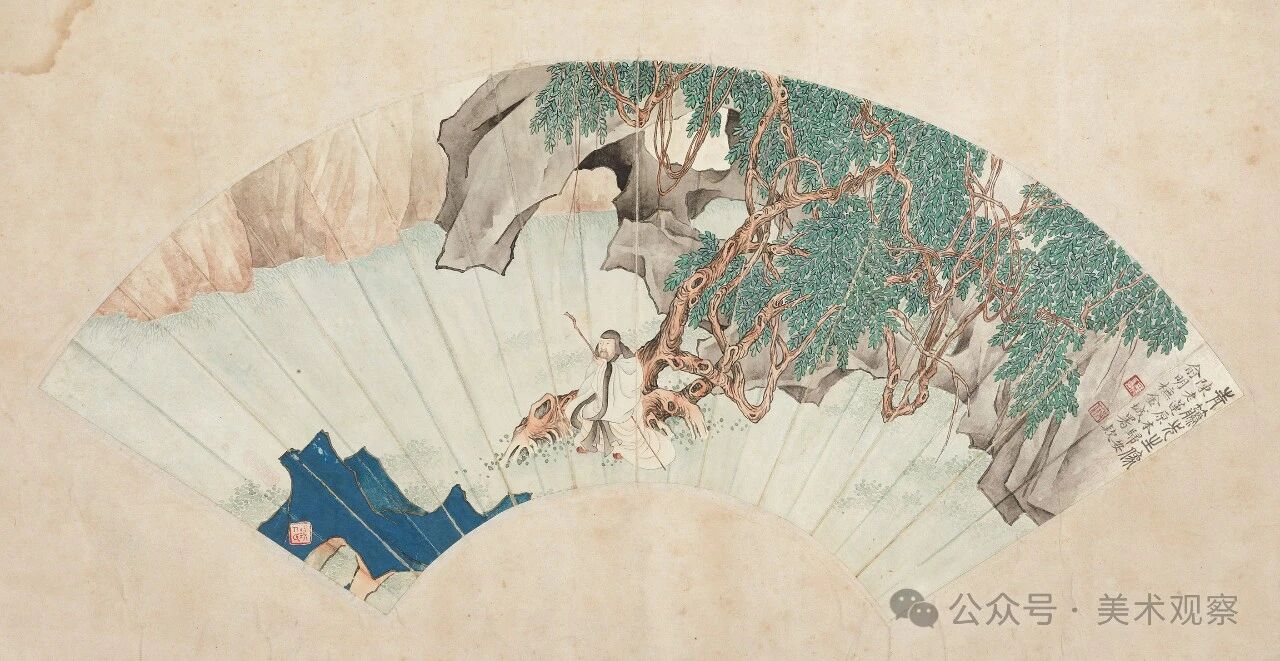

“二百年来一老生,白头落魄至西京。瘦驴狭路愁官长,破帽青衫拜孝陵。亭长一杯终马上,桥山万岁始龙迎。当时事业难身遇,冯仗中官说与听”,这是徐渭在南京拜谒明孝陵时留下的一首诗,其诗题为《恭谒孝陵正韵》,并有副标题曰:“汉高仿佛皇祖,而以少文终其身,故五云然,是日陵监略陈先事。”〔16〕有趣的是,这首诗同时出现在徐渭的《拜孝陵诗意图》(日本大阪市立美术馆藏)中。该图兼有人物和山水,所绘一老者骑着毛驴,向后侧身仰视右侧之山峰。画中主人系侧身,只能见手持驴鞭的侧影,但从诗意可知,此图实则为徐渭在南京凭吊明孝陵时情景,因而可视作他将自己代入画中,是自我形象的写照,亦是以墨笔大写意的自我形塑。一如其泼墨大写意花卉一样,此图亦以水墨写意为之。画中除题诗外,尚钤有朱文圆印“松泉容我一樵夫”“田水月”、白文方印“天池”和朱文方印“书生习水未飞舞”〔17〕。这些闲章多是其独具怀抱的自我流露,与画中骑驴独行于山间的形象相映成趣。在徐渭笔下,与《拜孝陵诗意图》意境相似者尚有《驴背吟诗图》(故宫博物院藏)。该图所绘一老者骑驴行进于树下,画中主人亦为侧身,无法看清容颜,但其寂寂独行的状态与前者是一致的。图中并无作者款识,仅钤朱文方印“徐天水月”。画芯左上侧有笪重光(1623—1692)题跋曰:“徐田水月驴背吟诗图,笪在辛鉴定”,钤朱文方印“江山外史”,确定此画为徐渭所作。在画心右侧另有张则之题跋曰“以书法作画,古人中多见之。此画虽无款识,为徐文长先生笔意靡疑。嫩逸张孝思鉴”〔18〕。也可以据此定此画为徐渭手笔。虽然中国古代书画鉴定组的专家将之定为明人无款之作〔19〕,但就画风及人物造型、主题和意境来看,与徐渭的人物画并无二致,故在美术史视野中,常常仍被作为其人物画代表来考察。〔20〕(图8、图9)

图8 [明] 徐渭 拜孝陵诗意图 纸本墨笔 109.3×29厘米 日本大阪市立美术馆藏

图9 [明] 徐渭 驴背吟诗图 纸本墨笔 112.2×30厘米 故宫博物院藏

汤贻汾的《临徐渭自画像》乃其《临青藤书屋八景图》册(画九开,题跋二开,广州艺术博物院藏)之一。〔21〕该图不仅临摹了画像,连原画中徐渭的自题也一并临写,从而可了解到此画的来龙去脉。画芯右侧有徐渭自题曰:“吾年十岁植青藤,吾今稀萼花甲藤。写图寿藤寿吾寿,他年吾去不朽藤。寿藤道士七十岁小像,徐渭自作并题。”钤汤贻汾印章两方,分别为朱文方印“雨生”和“贻汾印信”。在此题之外,另有一段徐渭补题:“正德辛卯,吾年十岁,手植青藤一本于天池之傍。迄今万历庚寅,吾年政七十矣。此藤亦六十年之物,流光荏苒,两鬓如霜。是藤大若虬松,绿荫如盖。今作此图,寿藤亦自寿吾也。田水月又题。”汤贻汾钤印两方,一为白文圆印“汤”,一为白文方印“雨翁”。在临摹的徐渭题识之外,尚有汤贻汾自题曰:“道光庚戌之秋,临徐文长先生寿藤图,汤贻汾。”钤朱文方印“老雨”和白文方印“汤贻汾雨生氏章”。徐渭生于正德十六年(1521),翌年便进入嘉靖时代,且正德年间并无“辛卯”。因而题识中所谓“正德辛卯”十岁,应为误记,或应为“嘉靖辛卯”(时年徐渭实岁十岁,虚岁十一岁)。据徐渭题识可知,原自画像乃作于万历庚寅(1590)他七十岁时。画像中除自身形象外,当有徐渭手植之青藤。但在汤贻汾的摹本中,却并未见青藤之影。画像纯以水墨绘就,写半身立像。徐渭身穿长袍,头戴巾帽,两手合抱于胸前,双眼微闭,若有所思。其脸为国字脸,两颊丰满,浓须飘逸。画面似有历经沧桑,心如止水之感。在此像册中,汤贻汾还临摹了徐渭的青藤书屋八景,分别为酬字堂、樱桃馆、柿叶屋、浑如舟、孕山楼、自在岩、天池和漱藤阿,是对风景的描绘,画中并未出现徐渭的身影。(图10)

图10 [清] 汤贻汾 临徐渭自画像 纸本墨笔 30.5×41.2厘米 广州艺术博物院藏

无独有偶,在近人俞明的《摹陈洪绶画徐渭像》(故宫博物院藏)中出现了徐渭和青藤的画面。该画所绘徐渭身穿长袍、脚蹬红色木屐,拄杖行进于古藤下。茂盛的青藤,如虬曲苍劲之古松,一如徐渭在其自画像中所题“是藤大若虬松,绿荫如盖”。在其前侧及右侧,均为硕大的山石。徐渭两颊丰满红润,目光如炬,胡须浓密。其形象与“南博本”和“上博本”中的徐渭几无相近之处。此画并无俞明款印,乃由其友人金城题识:“青藤先生像,陈老莲原本,归安俞明模,金城署款。”该画的山石、古松颇得陈洪绶画笔的装饰性特征,人物风格也与陈氏有传承之处,画法与俞明常见的临习古画用笔一致,故此画实则为俞明在临摹陈洪绶基础上的个性展露,因而和前述诸幅摹本不同的是,此画兼具传移模写与独创性风格。(图11)

图11 俞明 摹陈洪绶画徐渭像 纸本设色 19.1×54.9厘米 故宫博物院藏

金城题识中的“陈老莲”即晚明人物画家陈洪绶。他和徐渭同为浙江绍兴人,但比徐渭晚七十八年,他出生时徐渭已仙逝六年。虽然他没有机缘见过徐渭,但毕竟离徐渭生活的时空很近,因而有机会看到徐渭的自画像或其他画像,故此画极有可能就是陈洪绶见到徐渭自画像后的传移模写。遗憾的是现在已未见陈洪绶原画传世,只能透过俞明的画略窥一斑。该画也是现在所见徐渭画像中少有的有衬景者。由徐渭题识、汤贻汾和俞明之画可知,陈洪绶临摹了徐渭的自画像,俞明之画较为真实地再现了徐渭原画的造型与衬景,汤贻汾之画则完整了保留了徐渭的文字信息,但在画像方面只是截取了徐渭自画像中的局部,衬景则被忽略了。

与汤贻汾画像相近的是晚清“海上画派”代表画家任熊的《背摹青藤先生自写照》。该画像乃任熊《人物图册》(广州艺术博物院藏)之一。画中,徐渭身穿长袍,头戴乌巾,拄杖向左侧行进。画面无任何衬景。作者题识曰“背摹青藤先生自写照,渭长”,钤朱文长方印“渭长”。〔22〕很显然,该画也与汤贻汾之作一样,只是截取了画像的核心部分。画中的徐渭仍然是拄杖独行,一种幽寂、孤独而又放浪旷达的形象跃然纸上。(图12)

图12 [清] 任熊 背摹青藤先生自写照 绢本设色 21×26厘米 广州艺术博物院藏

徐渭有别号曰青藤、青藤道士、青藤老人、青藤道士、青藤道人、青藤居士和青藤山人等,与白阳山人陈淳并称“青藤白阳”,其居住地命为“青藤书屋”。所以在自我形塑中,徐渭将他与十岁时手植的青藤联系在一起的,所谓“寿藤亦自寿吾也”。他的自画像虽已失传,但通过汤贻汾、任熊、俞明和徐宗浩的传移模写为我们保留了相关信息,并可想象其自画像的衬景与造型。清代学者潘奕隽在一首诗中谈道:“山阴县治南里许有明徐文长先生故里,中有青藤一本,蟠屈如虬松,为先生手植藤。覆方池,池宽径十尺许,冬夏不竭,名天池,故先生自号‘天池’,又号青藤居士。后陈老莲居此,题曰:青藤书屋。今为邑人陈氏所有,写《青藤古意图》征诗,因寄此作。”〔23〕进一步指出徐渭与青藤的因缘,与徐渭的自题及俞明画中所言陈洪绶之画相互呼应。清代诗人舒位亦有《青藤古意诗》曰:“酬字堂开此一贫,胜教卜宅买芳邻。遥钟促漏参奇计,破帽残衫为写真。老屋百年三易主,名山万卷一怀人。青藤若拟青莲后,捉住龙蛇泣鬼神。”〔24〕诗中不仅谈到了青藤和青藤书屋,还将青藤与青莲(李白)相比,更提到了徐渭的画像,其“破帽残衫为写真”在汤贻汾和任熊等人笔下的徐渭像中得到了印证。这既是徐渭自我塑造的形象,又是后世对其临摹与想象的形塑,这与前述徐渭诗中所言的“破帽青衫拜孝陵”可相互呼应。 三、失真与异化:徐渭肖像的另类 在现存的徐渭画像中,还出现了失真与异化的现象,即画像与本人的真实形象相去甚远甚至毫无关联,这以托名法式善绘制的《徐渭像》(故宫博物院藏)为典型。该画所绘一清瘦的老者身穿浅红色长衫、脚蹬红色布鞋,双手笼袖置于腰间。画中人脸型修长,颧骨微凸,浓密的胡须。其瘦削的脸型无论和前述中年还是晚年的徐渭画像相比,均无丝毫相近之处。后世之所以确定此画的像主为徐渭,主要源自画芯的两则题跋。

一则题跋为清人卢择元书:“青藤山人小像,嘉庆十有一年十月朔,诗龛摹藏,南康后学卢择元题款。”钤白文方印“卢择元印”。“诗龛”即诗人、书画家法式善。此题明确指出此画为法式善所摹藏,像主为“青藤山人”,即徐渭。另一则题跋为法式善同时代人秦瀛所书。他以行书抄录孙如游的《天池先生赞》,文同前述“上博本”,款署“后学秦瀛”,钤白文方印“秦瀛”。因此像赞,故可进一步证实像主即为徐渭。此图虽无法式善的款印,但因有清人卢择元和秦瀛题跋,在故宫博物院的藏品系统中,定名为法式善绘《徐渭像》〔25〕,在相关的学者著述中,亦将之归入法式善名下。〔26〕其实,托名法式善绘制的肖像画并非只有这一件,他也曾摹绘过《李东阳像》(中国国家博物馆藏)〔27〕。虽然有学者并不认为《李东阳像》是由法式善亲笔所绘——而是倩人摹绘的〔28〕,但作为诗书画兼擅的文人来说,由法式善摹绘原创性并不明显的名人画像是有可能的。关于《徐渭像》,问题的关键并非这幅画是否法式善所绘,而是画像主人完全和徐渭没有关联。画中主人清癯瘦削,脸型偏长,身材瘦小,秃顶,胡须浓密飘逸,这与前述诸本《徐渭像》中脸型阔圆、身材丰腴的形象大相径庭,其衣服亦与前述诸画迥异。从人物造型看,与前述诸本《徐渭像》相比,所谓托名法式善的《徐渭像》应是另有其人。之所以如此,大抵有两种情况:一是此画确是法式善所绘,且卢择元和秦瀛的题跋也是真迹,但法式善依据的徐渭画像的版本有问题,因而出现画像与徐渭本人有霄壤之别的现象;二是画像非法式善所绘,像主亦另有其人,且是一个影响力不及徐渭者,有好事者为了增加此画之价值,通过卢择元和秦瀛的题跋,将原像主改为徐渭。这种将小名家或无名者改为大名家的现象在书画作伪中较为常见,书画鉴定家徐邦达在谈到此问题时就特地指出有人故意将画中无名或小名的人添加题跋或名款以变成大名人:“因为画中人是否大名人,是决定此画价值价格的第一要义。作者有名固然更好,无名也不大要紧,无名者更可以使鉴者不致疑为后添。”〔29〕故此画极有可能就是借卢择元和秦瀛的题跋将原本不知名或小名的像主提升为徐渭。无论是哪种情况,有两点是可以确定的,一是像主并非徐渭;二是在有清一代,徐渭作为在书画界和文学界均卓有建树的前贤,其形象塑造的异化是与他受到追捧与激赏的程度分不开的。(图13)

图13 [清] 法式善 (传) 徐渭像 纸本设色 137.1×36.6厘米 故宫博物院藏

在徐渭肖像中,还出现了另一种和徐渭本尊完全迥异的形象,那就是现在所见的《徐渭石刻像》〔30〕。该石刻像所绘徐渭为全身坐姿像。徐渭坐于地,右手持卷放置于膝上,左手撑地,做沉吟状。石刻像侧为清人钱泳以隶书抄录的《天池山人自题像赞》,文同前述徐渭《自书小像》之第一首。图中的徐渭头戴巾帽,身穿长衫,脸型方圆,从造型及气息看,或为其少壮时形象。虽然有年龄之别,但此像与前述诸本晚年的徐渭像均无相似之处。此像的原始作者并未见过徐渭的真实画像,应为想象图之。此类现象在明清时期的肖像画中并不鲜见,尤其是名气越大、对后世影响越甚的文人肖像更是如此,如明清时期所绘的杜甫、苏轼、赵孟頫、沈周、董其昌等人的肖像均有此类现象。

不难看出,传世的两件徐渭异形像,和前述诸本徐渭画像无任何传承之处,或为想象图之,或为以讹传讹,或故意作伪,这反映出徐渭画像在传播中的变异现象。这种现象的生成,无疑是与后人对徐渭本人的推崇与追捧密切相关的,或可从一个侧面看出徐渭在清人视野中的地位。 结语

清代学者向璿在《徐文长先生画像记》一文中这样写道:“古人不可见,见古人居室、玩好、图书、字画,如见古人焉。况其冠服、须眉,俨然在目耶。余自少慕青藤先生之为人,辄以不及见为恨。遇其笔墨、玩好,每多方购之。后得先生小像,辄喜出望外。悬之斋中,如对先生矣。而红兰主人自京师闻之,三千里致书币求索。噫,天下固有爱慕古人类余者耶!余重违其意,既以遗之,而令画者摹别幅藏诸家。顾形体虽肖,颇乏神采。今年夏,慈湖冯湖主人冯子筑雨来主余家,为写此幅,风韵萧疏,超出尘俗,而老树苍藤,簌簌然下拂巾袖,尤得象外远致。余尝思,别构一室以奉先生像。凡其笔墨、玩好,悉以贮之。日夕相对,如亲笑语,颜之日:与青藤居。其亦可以终老也。夫独念红兰主人亦已化为异物,而向所遗像,不复知其存否矣,因叹息而并书之。”〔31〕据此可知,比徐渭晚一百六十一年的向璿自少便心慕徐渭其人其艺,曾得其小像,而远隔千里之外的红兰室主人岳端致币求索,因而另请画者临摹,但得其形而失其神。后来由冯筑雨再画其像,并寻思构筑一室供奉徐渭像,且拟将室名命为“与青藤居”。向璿对徐渭膜拜,由赏其艺而慕其人,再对其画像临摹、拜祭和崇尚,可看出徐渭画像在后世的生成与传播状态。向璿的个体行为,是徐渭的后世知己对他心慕手追的缩影。他们对徐渭本人及其艺术(书画与文学等)顶礼崇拜,由此衍生出对其画像的追摹。这或许便是徐渭画像在晚明以降出现大量摹本甚至异本的最主要原因。

向璿之外,在清代乾嘉时期,一批学术界或文学艺术界的一流文人也都以不同的形式表现出对徐渭画像青眼有加。画家童钰有《题青藤小像》诗云:“抵死目中无七子,岂知身后得中郎”,“尚有一灯传郑燮,甘心走狗列门墙”〔32〕。前者谈到了徐渭的狂傲,目无“七子”(明代文坛有“前七子”和“后七子”之说,“前七子”是指李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思和王廷相;“后七子”是指李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦、余日德和张佳胤),在其身后得到袁宏道的赏识与揄扬;后者谈到“扬州画派”的代表画家郑燮对徐渭的挚爱,郑燮曾自刻一印曰“徐青藤门下走狗”〔33〕,可见崇拜到近乎盲从的程度。历史学家全祖望在《徐文长画像记》中写道:“文长诗、古文、词虽未足以望古之作家,要其才气亦雄矣。梅林死后,惧祸发为狂疾,无乃葸乎!乃知负才气而不衷,以道不足以临变,故也。然吾观文长之相,丰厚润泽,不应晚年狓猖受困,如此不可晓也。”〔34〕谈到了徐渭的才学与人生的困顿乖蹇,由此再谈及其相貌的“丰厚润泽”与其晚年际遇的乖违。金石学家翁方纲有《徐文长像》诗曰:“楞严素问又参同,跌坐缘何一扫空。咫尺摩霄群鹤下,小楼清唳月明中。”并有诗注曰:“文长尝于中夜长啸,音琅然如鹤唳,有群鹤来应之。”〔35〕谈到了徐渭异于常人的名士风范。

徐渭艺术的接受与传播有多种渠道,比如艺术的师承、作品的鉴藏、画风对后世的影响等,其画像的滥觞与广泛远播是传统渠道之外的另类表现。前述诸本徐渭画像的塑造,折射出明清学术视野中对徐渭的关注与追慕,是明清时期徐渭及其艺术受到激赏的一个缩影。在画像的品鉴与传播中,向璿、法式善、全祖望、洪亮吉、翁方纲、梁同书和叶衍兰等人多是学者、诗人,他们对于徐渭画像的关注大多源于对其本人品格及艺术的推崇,这与石涛、朱耷、郑燮和吴昌硕等画家对其书画艺术的心慕手追有所不同。到了20世纪,这种传播和影响又发生了根本变化,多集中对其艺术的研习,正如有学者指出:“20世纪画家们对徐渭的接受早于美术史论家,其中蒲华、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、张大千、李苦禅等均在不同程度上学习过徐渭的绘画,但没有一个画家最后在艺术语言与风格上贴近徐渭,反而是远离徐渭,这体现出20世纪画家们接受徐渭绘画的理性态度。”〔36〕这和明清时期学术界和艺术界对其艺术及本人的崇拜是有所不同的。通过对明清时期徐渭画像的塑造与传播途径及相关现象的分析,大抵可勾画出非画家领域对徐渭本人的接受与认同状态,亦可从另类视角看出徐渭艺术在明清时期的影响与传播情况。

注释:

〔1〕山西博物院、南京博物院编《形妙神合:明清肖像画》,山西人民出版社2015年版,第28页。

〔2〕谢巍编著《中国画学著作考录》,上海书画出版社1998年版,第438页。

〔3〕张岱《越人三不朽图赞原叙》,张岱编《明於越三不朽名贤图赞》,郭磐编《中国历代人物像传续编(二)》,齐鲁书社2014年版,第1392—1394页。

〔4〕〔5〕高居翰著《山外山:晚明绘画(1570—1644)》,石头出版股份有限公司1997年版,第281页。

〔6〕〔27〕王春法主编《妙合神形:明清肖像画(第一卷)》,北京时代华文书局有限公司2020年版,第194—215页,第113页。

〔7〕上海博物馆编《高山景行:上海博物馆受赠文物精粹》,上海书画出版社2021年版,第30页。

〔8〕[明] 徐渭《徐文长三集》“卷二十一”,《徐渭集》(第二册),中华书局1983年版,第585页。

〔9〕〔10〕上海博物馆编《吴湖帆书画鉴藏特集(1)》,上海书画出版社2016年版,第154页,第152—157页。

〔11〕〔12〕〔13〕故宫博物院、绍兴市旅游集团编《徐渭书画全集·书法卷贰》,故宫出版社2015年版,第72页,第72页,第65页。

〔14〕[清] 叶廷琯《鸥陂渔话》“卷一”,同治九年刻本(1870),第11页。

〔15〕浙江大学文学院徐永明教授未刊稿《浙江图书馆藏的徐渭彩色画像》,上海博物馆古籍部柳向春兄惠赐资料,在此申谢。

〔16〕[明] 徐渭《徐文长三集》“卷七”,《徐渭集》(第一册),中华书局1983年版,第241页。

〔17〕大阪市立美术馆编集《大阪市立美术馆藏品选集》,大阪市立美术馆1986年版,第48页。

〔18〕徐建融主编《徐渭书画全集·绘画卷》,天津人民美术出版社2014年版,第40页。

〔19〕中国古代书画鉴定组编《中国古代书画图目(二十一)》,文物出版社2000年版,第391页。

〔20〕邢晋《徐渭的人物画艺术》,《收藏家》2020年第8期。

〔21〕广州艺术博物院编《容庚捐赠书画特集·绘画卷》,文物出版社2018年版,第312页。

〔22〕陈伟安主编《广州艺术博物院藏中国历代绘画精品》,岭南美术出版社2010年版,第219页。

〔23〕[清] 潘奕隽著《三松堂集》“卷十八”,《续修四库全书》第1461册。

〔24〕[清] 舒位《青藤古意诗》,[清] 舒位著《瓶水斋诗集》“卷十五”,光绪五年至十八年(1879—1892)定州王氏谦德堂刻畿辅丛书影印本,第8页。

〔25〕故宫博物院官网可见“法式善画徐渭像轴”,藏品编号:新00146453。

〔26〕魏崴《明清李东阳肖像与李东阳崇拜》,《新美术》2023年第2期。

〔28〕万新华《玉延秋馆藏〈明清文人十像册〉摹绘追踪——从法式善摹制李东阳像说起》,《美术大观》2023年第6期。

〔29〕徐邦达著,故宫博物院编《徐邦达集一·古书画鉴定概论》,紫禁城出版社2005年版,第76页。

〔30〕中国大百科全书总编辑委员会《中国文学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编《中国大百科全书·中国文学1》,中国大百科全书出版社1986年版,图60。

〔31〕[清] 向璿《徐文长先生画像记》,《向惕斋先生集》“卷七”,吴兴刘氏留余草堂癸亥刻本(1923),第4—5页。

〔32〕〔33〕[清] 袁枚《随园诗话》“卷六”,同治八年刻本(1869),第10页。

〔34〕[清] 全祖望《徐文长画像记》,[清] 全祖望著《鲒埼亭集外编》“卷十九”,嘉庆十六年刻本,第11页。

〔35〕[清] 翁方纲《复初斋诗集》“卷四十五”,清刻本,第12页。该题诗亦见于前述“上博本”徐渭画像中。

〔36〕李永强《徐渭在20世纪中国画坛的接受》,《美术》2023年第6期。

【资料来源】本文原载于《美术观察》2024年第5期 《美术观察》公众号